古代士子进京赶考期间-为什么总是逗留在青楼 (古代进士能做什么官)

青楼这个词,原本指豪华精致的雅舍,有时则作为豪门高户的代称,如,晋书·麹允传,南开朱门,北望青楼,邵谒,塞女行,青楼富家女,才生便有主,宋、元以降,青楼的偏指大行于世,反而成了烟花之地的专指,不过比起...

青楼这个词,最早可不是你想的那样,它原本指豪华精致的雅舍,有时候甚至是豪门大户的代称。比如《晋书·麹允传》里说“南开朱门,北望青楼”,邵谒的《塞女行》也有“青楼富家女,才生便有主”这样的句子。

到了宋元以后,“青楼”慢慢就特指烟花柳巷了,不过比起“平康”“北里”“章台”“行院”这些词,听着还是雅多了。作为上等妓院,青楼里的妓女大多是艺妓,卖艺不卖身,当然也有啥都提供的。但不管咋样,吟诗诵词、弹琴唱曲才是主打节目。这里面不乏有才的人,诗人、说唱家、戏曲表演艺术家都有,比如薛涛、张窈窕、严蕊、周月仙、张玉莲、马湘兰、陈圆圆、柳如是、董小宛……

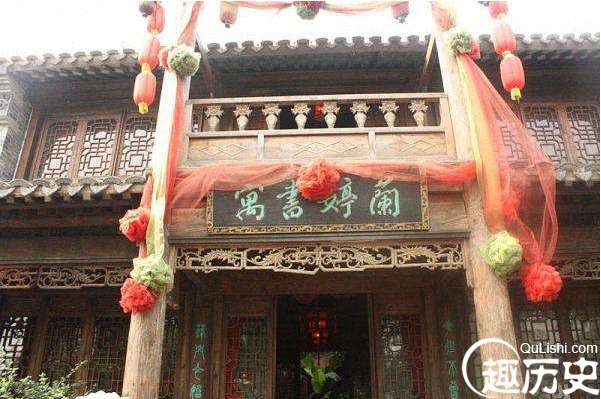

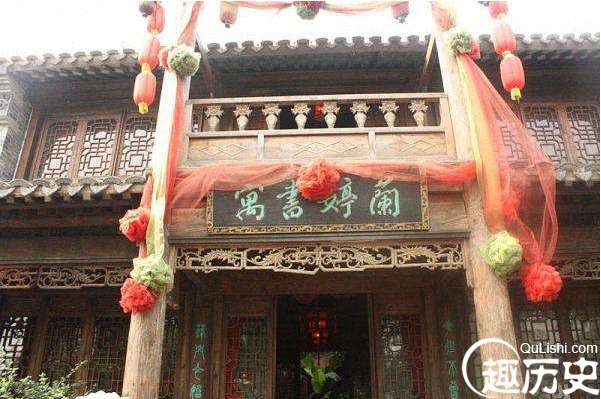

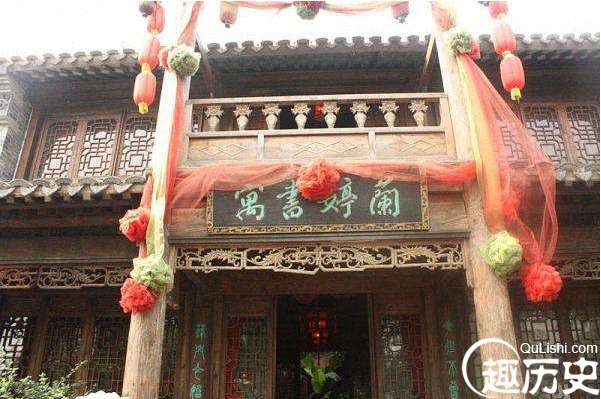

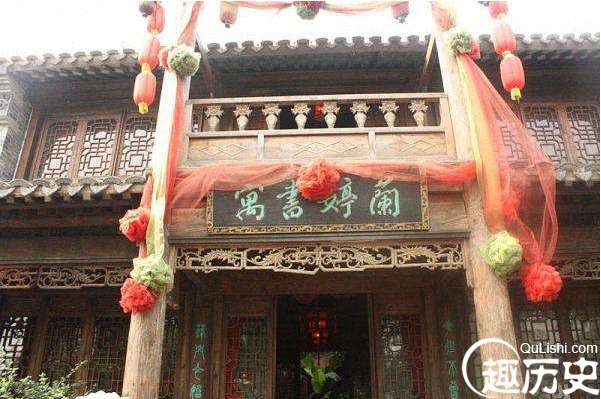

有意思的是,青楼这种风月场所,总离科举考场不远,有的甚至就在对面,比如大名鼎鼎的江南贡院。江南贡院以人才多、历史久出名,历代扩建,到清同治年间,占地三十多万平方米,光考生号舍就有两万多间,差不多有3个北京故宫那么大,成了明清两代最大的科举考场。科举时代出了800多个状元,一半以上都出自这儿,唐伯虎、郑板桥、李鸿章这些名人,都是在这儿考上去的。

那问题来了,青楼为啥非开在考场旁边呢?

首先,青楼给那些备考的士子们提供了一个放松的地方。十年寒窗苦读,一朝进考场,这最后一步熬得人够呛。为啥说熬?古代科举防作弊严得很,进考场前要搜身,两排兵丁夹道查,头发都得打散,衣服夹层都得摸过;装食物笔墨的竹篮是考场发的,食物得切一寸以下,怕夹带。要是被发现夹带,毒打一顿,绑在考场前石柱上示众一个月,终身不能参考。进了考场就封号栅,得考三天才能开。三天里不能动,吃喝拉撒都在两平米的小屋里,夏天热得屎尿横流,臭气熏天,在这种地方答题,没点毅力真扛不住。所以考场三天,对士子来说跟蹲地狱似的。等放榜那天,如释重负,跟重生一样,去青楼潇洒就成了首选,跟现在高考完冲网吧、KTV一个理儿。

再者,青楼其实也是才子佳人相遇的地方,别以为只是皮肉交易。古代青楼招待的多是读书人,诗文才学是敲门砖。青楼女子很多是大家闺秀或名门之后,家道中落才到这儿,一般都知书达理,能歌善舞,文学修养高。青楼名妓几乎不懂诗的少,能写诗的更多,《全唐诗》里收了21个妓女的136首诗,才子看了都得自叹不如。

青楼诗文荟萃、倾城佳人和士子青灯墨卷、孤独寂寞刚好凑一块。才子和佳人的故事也在青楼蔓延开了。其实这种情孽唐朝就流行开了,那时候知识分子逛秦楼楚馆跟正事似的,元稹、白居易、李白、杜甫,谁没去过?杜牧诗里写青楼的多得是,“不饮赠官妓”“娼楼戏赠”,中国文人好像没几个跟娼妓没关系的,喝酒作乐,写诗谈恋爱。

还有啊,青楼还是士子们交朋友、聊诗文的好去处。士子应试之余,诗文唱和,交朋友也是大事。考上了的能在青楼里拉同年、认老乡,以后做官好办事;没考上的,说不定还能蹭点关系,谋个差事。

在青楼里,有钱公子能找高级小姐住豪华套房,但要是胸无点墨,也会被姑娘们嘲弄;穷书生只要肚子里有墨水,谈吐高雅,照样能赢得佳人喜欢。所以穷富在这儿不是绝对的,隔不断士子们交朋友的愿望。

科举从隋唐到清,一千三百多年。这一千多年里,无数才子佳人的故事,都在青楼和科场之间传开了,想想还挺有意思的。