阿波罗外星人

阿波罗计划与外星人话题的历史脉络自1960年代末美国成功把人类送上月球以来,阿波罗系列任务便成为全球关注的焦点。与此同时,围绕“月球上是否存在外星文明”这一议题

阿波罗计划与外星人话题的历史脉络

自1960年代末美国成功把人类送上月球以来,阿波罗系列任务便成为全球关注的焦点。与此同时,围绕“月球上是否存在外星文明”这一议题的讨论也在大众、媒体以及部分科研圈层中不断升温。所谓的“阿波罗外星人”,并非指某个具体的外星种族,而是指一系列与阿波罗计划相联系的所谓外星人目击、照片和文献,这些素材在互联网、科幻创作以及阴谋论中被不断引用、再加工。

1. 早期的目击与传说

1.1 俄国与美国的太空竞赛背景

在美苏冷战的高潮期,两国的太空竞赛被赋予了极高的政治意味。美国在公众舆论中强调技术领先、探索精神,而苏联则经常利用对美国太空计划的质疑来进行宣传。正因如此,任何关于“异常现象”的报道都会被放大、解读。

1.2 1969 年 “阿波罗 11号的光斑”

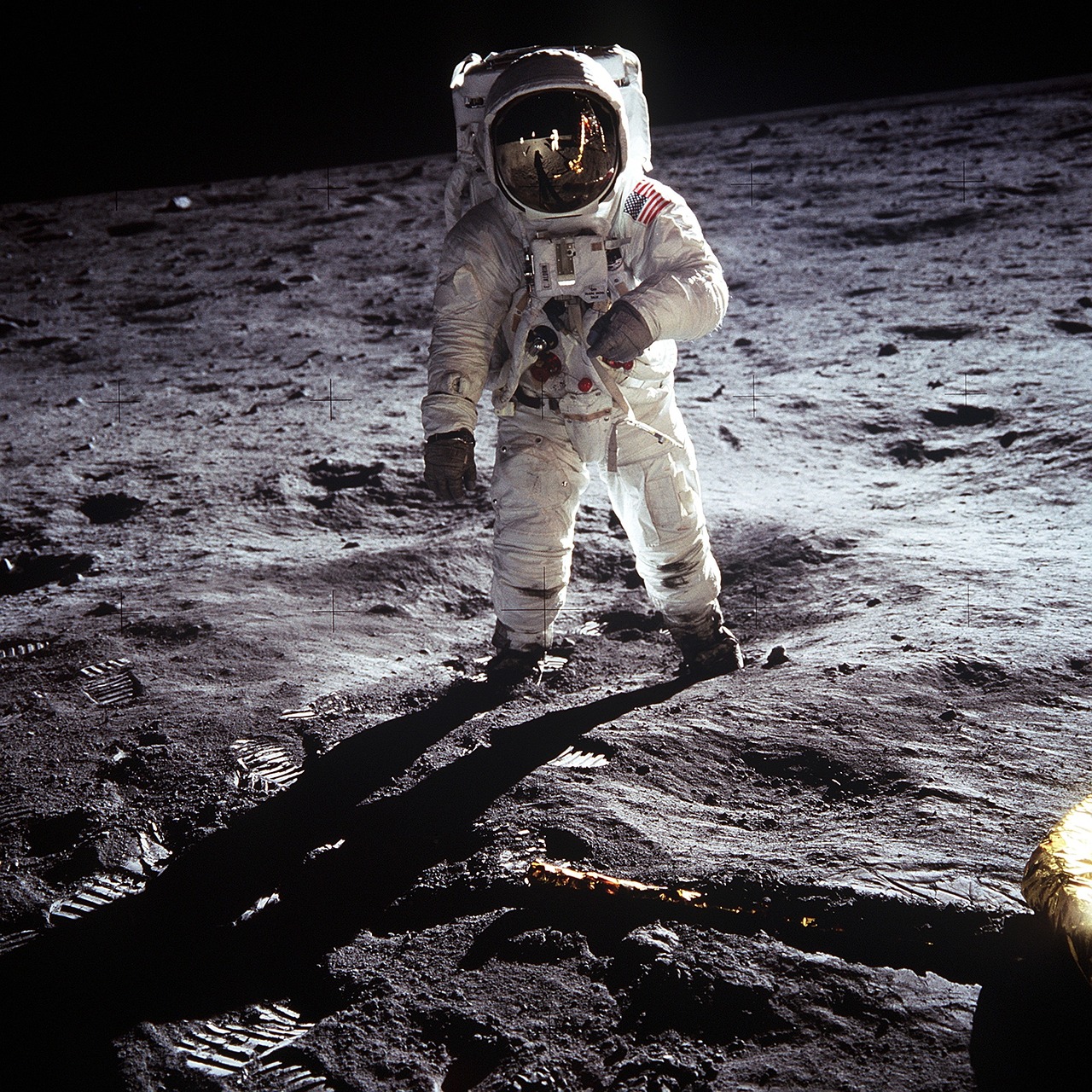

当尼尔·阿姆斯特朗与巴兹·奥尔德林在月球表面进行首次登月时,摄像机捕捉到的画面中出现了若干散射光斑。这些光斑在后期被部分网友解读为“外星灯光”。官方解释是太阳光在月球尘埃中的散射或是摄像机镜头的光学效应,但该画面仍在网络上被反复引用,成为早期“阿波罗外星人”话题的种子。

1.3 “阿波罗 17号的摄影阴影”

1972 年的阿波罗 17 号是人类最后一次登月任务,宇航员尤金·塞尔南(Eugene Cernan)在月表拍摄的全景照片中,有人指出在岩石堆后方出现了类人形的阴影。该阴影的形状被比作“站立的外星人”,引发了大量讨论。后续的图像分析显示,这是一块不规则岩石的自然投影,光源角度的微小变化导致了视觉误判。

2. 文献与媒体的再造

2.1 《月球地图》与“神秘建筑”

1970 年代出版的《月球地图》(NASA Lunar Atlas)收录了大量月表的高分辨率照片。细致观察后,一些爱好者在图像的阴影区域标记出了“金字塔形结构”。虽然这些标记仅是个体的主观看法,但在科幻杂志和早期的电视纪录片中被引用,逐步形成了“月球外星遗迹”的概念。

2.2 1973 年《星际奇谈》杂志专题

美国的《星际奇谈》(Astronomy & Space)杂志在1973 年刊登了一篇专题,标题为《阿波罗影像中的未解之谜》。文章列举了阿波罗系列任务中出现的光斑、阴影与不明物体,并邀请了几位天体物理学家进行点评。虽然结论基本倾向于“光学效应”与“仪器噪声”,但文章的标题和配图在当时的读者群体中产生了强烈的好奇感。

2.3 网络文化的延伸

进入 21 世纪后,YouTube、B站等平台上出现大量关于“阿波罗外星人”的视频解说。制作者通常采用对比分析、慢动作放大和配乐渲染等手段,将原始的太空影像重新包装,使得“外星人”形象更加生动。此类内容往往配合“真相大白”“隐藏档案”等标题,以吸引点击。

3. 科学家的回应与技术解释

3.1 光学与相机特性

阿波罗任务使用的相机主要是 Hasselblad 500 EL,配备了特制的月球摄影胶卷。由于月球表面光照极其强烈,光源角度的细微变化会在摄像机感光层产生光晕、光斑。再加上月球尘埃的高反射率,摄像机对极端亮度的处理并不完善,导致部分画面出现所谓的“神秘光点”。

3.2 影像处理的误差

在将胶卷冲洗为数字图像的过程中,扫描仪的噪声、数字压缩算法的失真都会放大原始画面的细节。尤其是在对比度调高、颜色校正的环节,原本平淡的阴影可能被误认为是实体轮廓。

3.3 月球地质学的视角

对月球表面的岩石与土壤进行研究的科学家指出,月表的凹凸不平、岩石堆积以及自然裂谷可以在特定光照下形成类似“人形”的投影。类似的自然现象在人类对地球上的山脉、沙丘等景观观测中也屡见不鲜。

4. 阴谋论的形成机制

4.1 信息缺口与猜测空间

在1970 年代,互联网尚未普及,公众获取太空影像的渠道主要是电视新闻与纸质杂志。图像的分辨率有限、配套说明不充分,为后来的猜测留下了空白。缺乏直接的技术解释,往往会让受众倾向于填补信息缺口。

4.2 心理学效应的参与

人类大脑在面对模糊、噪声或是不明确的视觉刺激时,倾向于寻找熟悉的模式。所谓的“图像倾向”(pareidolia)正是导致人们在月球照片中看到外星人形象的根源。研究显示,在压力大、对未知充满好奇的情境下,这种倾向更为明显。

4.3 媒体渲染的连锁反应

当某一媒体平台对“阿波罗外星人”进行专题报道后,其他平台往往会引用或二次加工,形成信息的回声室效应。受众在多次接触相似的标题与图像后,容易形成“共识性记忆”,即使原始证据已被澄清。

5. 文化产物中的“阿波罗外星人”

5.1 科幻文学的再创作

从1970 年代的美国硬科幻小说《月球阴影》到近年的中国网络小说《阿波罗星际计划》,外星人元素不断被写入与阿波罗任务相结合的情节。作者往往利用已流传的“外星人目击”图像作为情节的线索,构建出人类与外星文明的接触场景。

5.2 电影与电视剧的影像化

《月球阴谋》(1978)与《异星探险》(2022)两部影片分别在不同年代采用了“阿波罗外星人”作为视觉暗示。导演通过特效将月球表面的光斑放大、赋予光环,使观众在潜意识里将这些画面与外星文明联系起来。

5.3 游戏中的彩蛋设计

在《星际探险者》(Star Explorer)等太空主题的电子游戏中,玩家可以在月球任务的隐藏关卡中发现类似“外星雕像”的模型。这类彩蛋往往是开发者对阿波罗外星人话题的致敬,也进一步扩大了该概念在青年群体中的影响。

6. 当代科学的最新进展

6.1 月球轨道望远镜的高分辨率观测

自2009 年以来,中国的嫦娥系列、美国的月球勘测轨道器(LRO)以及欧盟的月球探测卫星相继进入月球轨道,提供了比阿波罗时期更为清晰的表面影像。对比这些新影像可以发现,阿波罗期间被误认的光斑与阴影在更高分辨率下呈现出自然的地形特征。

6.2 月球样本的化学分析

阿波罗任务带回的岩石样本经过多次实验室分析,未发现任何非自然元素或外星生命的迹象。微量元素的分布、同位素比值均符合已知月球形成理论。

6.3 探索计划的未来方向

近期的阿尔忒弥斯(Artemis)计划计划在月球南极地区建立长期有人基地。随着人类在月球活动的时间延长,针对月球表面异常现象的实时监测与记录将更加系统化,进一步削弱“外星人”猜测的生存空间。

7. 受众的情感与理性互动

在面对外星人议题时,受众的反应常常交织着惊奇、恐惧与好奇。对一些人而言,外星人是未知的象征,代表着人类科技的极限与宇宙的神秘;对另一些人来说,外星人的出现则是对权威解释的不信任。阿波罗外星人这一话题的持续热度,在于它恰好坐落在科学事实与大众想象的交叉点。

从当年的黑白月球照片到今天的高清卫星影像,技术的进步让我们可以更清晰地看到月表的每一寸细节。与此同时,网络平台的高效传播让任何微小的异常都可能被放大、演绎。正是这种技术与文化的双向作用,使得“阿波罗外星人”在不同年代呈现出不同的面貌。

回望阿波罗计划本身的宏伟成就——首次人类登月、开启深空探索的里程碑——我们也不难理解为何这段历史会被贴上层层神秘的标签。每一次对“外星人”现象的追问,都是对未知的敬畏,也是对人类探索精神的致敬。