外星人混血

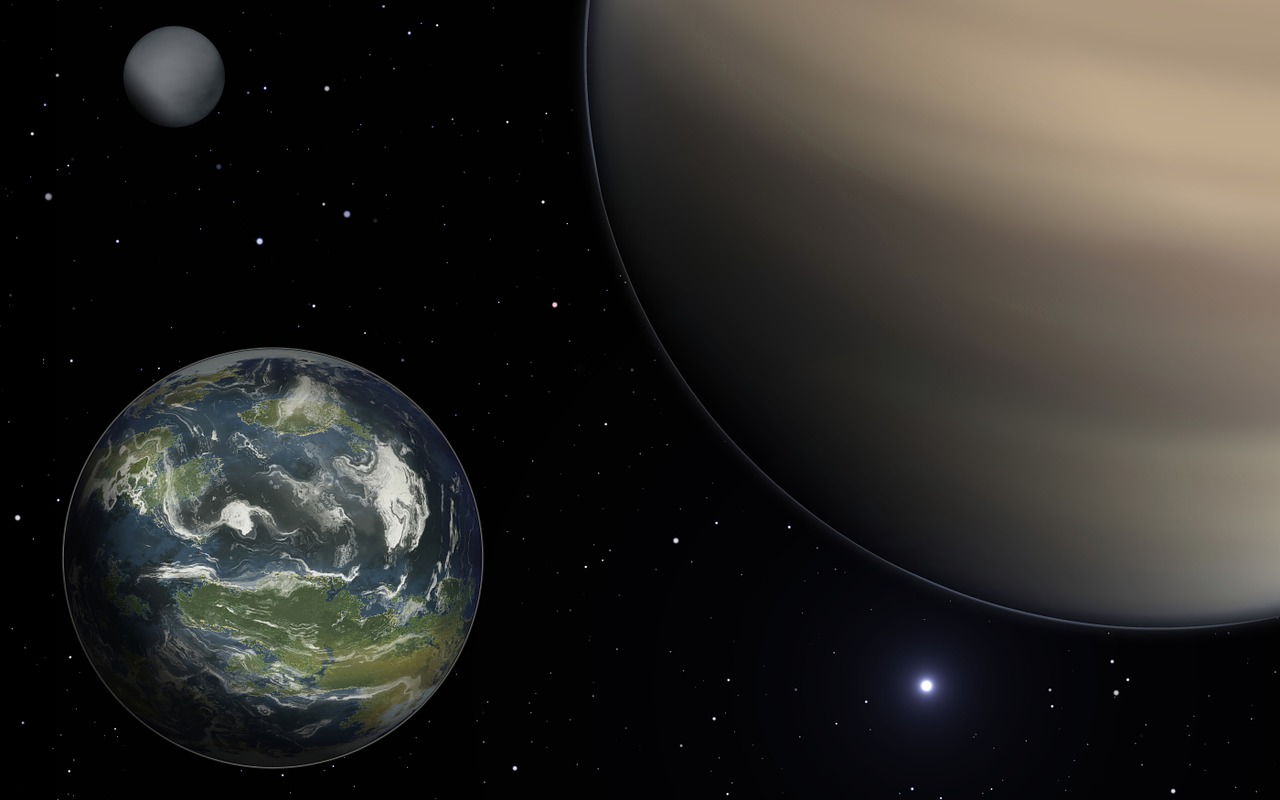

在过去的几十年里,外星人混血的议题从科幻小说的情节走进了大众的视觉与讨论之中。无论是从古老的神话传说,还是从现代的流行文化,都能看到“异星血脉”这种设定的身影。

在过去的几十年里,外星人混血的议题从科幻小说的情节走进了大众的视觉与讨论之中。无论是从古老的神话传说,还是从现代的流行文化,都能看到“异星血脉”这种设定的身影。它不仅仅是对未知的好奇,更折射出人类对于自身起源、进化以及未来可能性的深层焦虑与渴望。

古代记载中的异星血统

各大文明的史料里,时常出现“天降神祇”“星火族群”等描述。埃及的《陵墓铭文》中记载,有一位名为塞特的祭司声称自己血液中流淌着“星辰的火”。在美洲的玛雅壁画里,出现了半人半鸟、手握光环的形象,被后人解读为“星际来客”。这些图腾与文字虽然无法直接证明外星与人类的交配,却提供了一个思考的视角:古人或许已经在想象一种超越地球的力量渗入人类社会。

现代科幻的塑造与传播

从20世纪中叶的《星际迷航》到近年的《异形》系列,外星人混血的设定被一次次搬上银幕。最具代表性的例子莫过于《星际之门》中的“安多鲁斯”,以及《X档案》里对“外星人实验室”的暗示。导演与编剧们通过血统冲突、身份认同与伦理困境的描写,构筑出一个既神秘又充满张力的叙事框架。观众在观看的过程中,不仅感受到视觉冲击,还会不自觉地思考:如果真的存在基因层面的交叉,人类的未来会是怎样的?

生物学视角下的可能性

从基因学的角度审视,跨种族甚至跨星际的基因融合是极其困难的。地球上不同物种之间的染色体数目、基因序列以及复制机制都有显著差异,更别提假设中的外星生物拥有完全不同的生物化学体系。即便在实验室里,科学家已经成功将不同物种的基因片段拼接在一起,生成了转基因动物,但这些都是在人工控制的环境下进行的微观层面操作。要实现完整的基因融合,需要的前提包括:兼容的遗传密码、相似的细胞分裂机制以及共同的繁殖方式。这些条件在大多数科幻设定中往往被忽略或被设想为高度先进的技术手段加持。

社会心理学的解读

外星人混血的概念在大众心中之所以如此引人入胜,部分原因源自对“他者”的投射。现代社会的多元文化、种族融合以及全球化背景,使得人们对身份的认同更加复杂。当一部电影或一本书把外星血统与人类血统交织在一起,它实际上提供了一种隐喻:我们与他者的差异并非不可逾越。与此同时,某些阴谋论者利用这一议题进行舆论操控,声称政府隐藏了外星混血者的真实身份,以此制造恐慌或吸引关注。心理学研究显示,未知和不可控的事物往往会被赋予超自然的解释,这种倾向在网络时代被放大,形成了大量的讨论与猜测。

科技前沿的相关实验

近年来,合成生物学与基因编辑技术的突破,让“跨星际基因拼接”从纯粹的想象走向了实验室的可操作性。CRISPR-Cas9系统的出现,使得科学家能够在特定部位精准切除或插入基因片段。虽然目前的实验对象仍局限于细菌、酵母和哺乳动物的细胞水平,但已经在尝试将外源蛋白质(如海洋生物的荧光蛋白)表达于人类细胞之中。若未来出现真正的外星微生物样本,理论上可以运用相同工具进行初步的基因比对与功能验证。科学界对这类可能性保持审慎乐观,一方面期待能够拓宽对生命形态的认识,另一方面也意识到伦理和安全风险需要严密评估。

文化产业的商业价值

影视、游戏、动漫产业在外星人混血题材上投入巨额资金,背后是对消费市场的精准把握。角色设定中融入外星血统往往赋予人物超凡的能力——如自愈、心灵感应或对能源的操控。这类“超能力”成为粉丝热议的焦点,也推动了周边产品的销售。以全球热门游戏《星际争霸》为例,其叛军种族“星灵”就是外星混血概念的延伸,其独特的视觉风格与背景故事吸引了大量玩家形成社区,进一步提升了品牌粘性。

哲学层面的思考

如果外星人混血真的存在,那么人类对自我的定义将面临根本性的挑战。哲学家康德曾提出,人类的认识能力受限于感官经验和先天的认识范式。外星血统的加入意味着感官外的维度被引入,可能打破原有的二元对立——自然与技术、身体与精神的分界。另一方面,存在主义者会质疑:在跨星际的基因交织中,个体的自由意志是否还能保持完整?是否会被更高层次的“星际意图”所左右?这些问题虽然抽象,却在科幻作品中经常被拿来讨论,提示读者在想象之外,也要思考道德与责任的边界。

未来展望与潜在影响

随着深空探测任务的逐步深入,人类对外星环境的认识正变得越来越细致。火星样本返回计划、木卫二欧罗巴的冰层探测以及对外星系外行星大气的光谱分析,都在为寻找外星生命提供关键数据。一旦在这些星体上发现了微生物或更复杂的生物特征,关于基因交流的可能性将从科幻走向科学议题。即便如此,真正实现跨星际基因融合仍需要克服巨大的技术壁垒与伦理审查。无论结局如何,外星人混血的概念已经深深植根于现代文化之中,成为人类对未知探索的象征。它提醒我们:在宏大的宇宙舞台上,人与星际之间的距离,也许比想象中更具弹性,也更值得我们持续关注与思考。