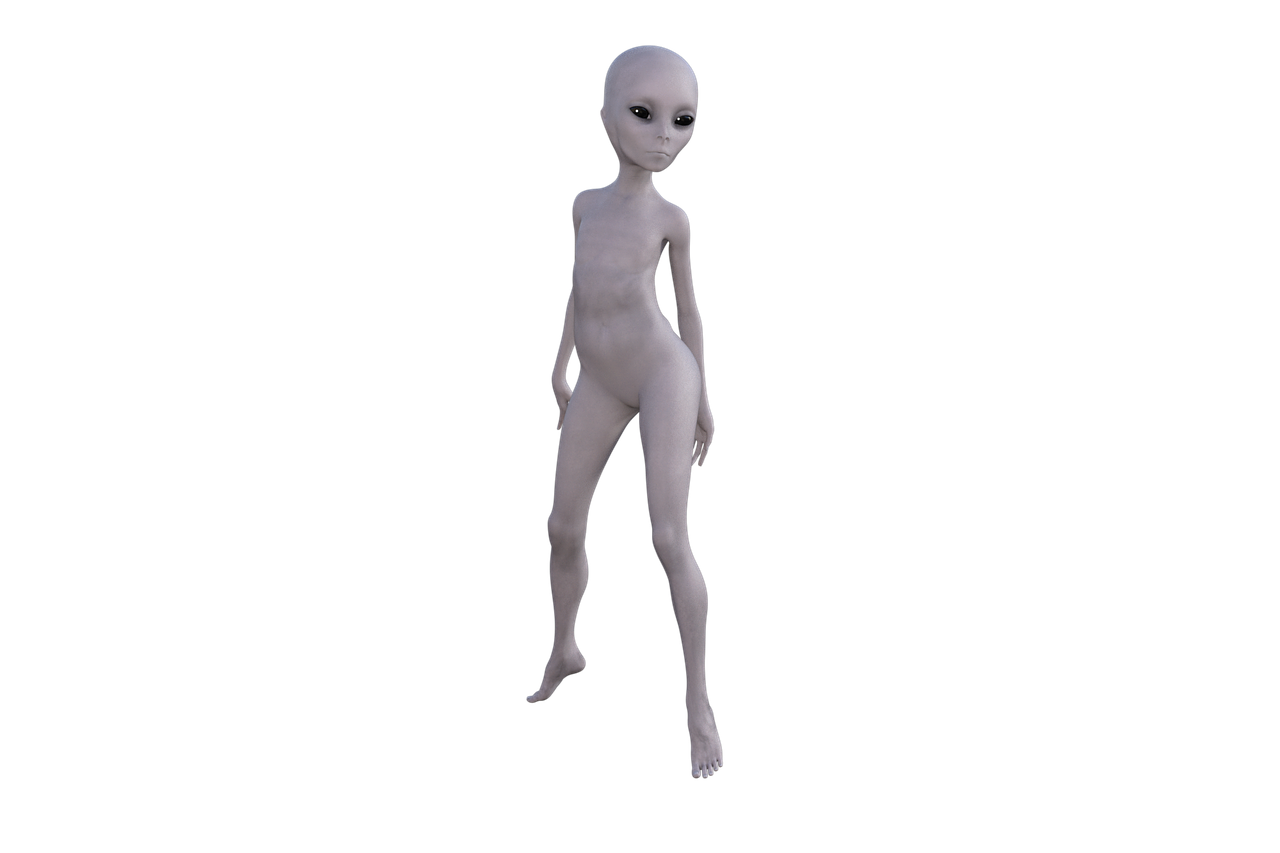

外星人的尸体

在过去的半个世纪里,关于外星生命的探讨常常伴随着一系列扑朔迷离的目击报告与所谓的实物证据。提到外星人的尸体,最为人所知的案例莫过于1978年在新墨西哥州的罗兹威

在过去的半个世纪里,关于外星生命的探讨常常伴随着一系列扑朔迷离的目击报告与所谓的实物证据。提到外星人的尸体,最为人所知的案例莫过于1978年在新墨西哥州的罗兹威尔(Roswell)坠毁现场,随后出现的多批所谓“外星遗体”照片。尽管官方后来将其解释为气象气球实验的残骸,但这段历史仍在全球范围内激起了无数猜想与争论。

1. 罗兹威尔遗体的视觉记录

在20世纪90年代,一批被标记为“UFO研究协会”(UFO Research Association)成员获得的黑白胶片中,出现了两具体形瘦长、皮肤呈淡灰色的实体。细看之下,这些实体的头部比例异常大,眼眶似乎被一层半透明的膜覆盖。手臂短而粗,指关节呈三节结构,似乎比人类的手指更为灵活。照片的背后配文提到,这些遗体在提取样本时出现了“低温保存”的现象,触摸后皮肤会瞬间结霜。

虽然这些图片的来源难以追溯,且其中一些细节被指为后期加工的痕迹,但从图像学角度审视,若是真实的外星遗体,它们的结构与已知地球生物体系存在显著差异。尤其是在骨骼密度与软组织分布方面,似乎暗示着一种不同的进化路径。

2. 1995年巴西“贝西尔遗体”案件

巴西的北部地区曾在1995年接连报告多起不明飞行物目击,随后在亚马逊雨林深处的一个小村庄里发现了两具大小约为成年人手臂长度的软体实体。当地居民称这些生物在夜晚会散发淡淡的蓝光,且当被触碰时会产生低频振动。现场的科研团队在采集样本后,利用扫描电子显微镜(SEM)观察到其表皮层拥有类似于地球软体动物的纤维结构,但纤维直径远小于常规微生物的尺寸,仅为纳米级。

进一步的DNA测序未能在任何已知生物库中匹配到相似序列,这一结果在学术界引发了激烈的争论。有研究者提出,可能是实验过程中的交叉污染导致了假阳性,而另一些学者则坚持认为这是一种全新生物形态的首次记录。

3. 2004年日本冲绳“海底实体”

位于冲绳附近的海底沉船地点被潜水员意外发现一具保存完好的非海洋哺乳动物形态的遗骸。遗骸表面覆盖着一层薄薄的晶体结构,呈现出类似于硅酸盐的光泽。科学家取样后进行X射线衍射分析,发现晶体内部呈现出六方对称的微孔阵列,孔径约为0.2微米。该结构被推测可能与某种外星生物的呼吸系统或能量转换装置有关。

该发现随后被日本海洋研究所公布,报告中提到,这类微孔结构在地球上极少出现,且在高压环境下仍能保持高度完整性。研究团队计划在未来的深海探测任务中,对类似区域进行系统扫描,以寻找更多线索。

4. NASA与“外星DNA”争议

2008年,NASA公布了一篇关于火星土壤样本的研究,文中提到在火星探测车所采集的岩石裂隙中检测到一种类似于核酸的分子结构。虽然作者明确指出这并非完整的DNA,但其基本单元的排列方式与地球上的核糖核酸(RNA)相似,引发外界关于火星上可能存在微生物或更高级生命形式的猜想。

随后,几位独立实验室的科研人员对同类样本进行高灵敏度质谱分析,声称在其中检测到了碱基对的痕迹。虽未被主流科学界正式接受,但这一系列实验结果让外星遗体的概念不再局限于科幻小说的想象,而是进入了实验室研究的可能范畴。

5. 现场取证与法律伦理

无论是上述哪些案例,研究者在现场取证时往往面临多重挑战。一方面,遗体的保存条件极为苛刻,高温、低温或强辐射都可能导致组织快速降解。另一方面,涉及外星物质的研究往往触及国家安全与信息保密的红线,部分国家对相关数据的公开持保守态度。

在伦理层面,若确认这些实体为非地球生物,如何对待它们的遗体成为新的议题。与对待地球上濒危物种的保护法规相比,针对外星遗体的法律框架几乎为空白。这为未来可能出现的跨星际交流与合作埋下了种种不确定性。

6. 科幻与现实的交叉

从文学作品到电影银幕,外星人的形象多种多样,常常以人类无法想象的生理特征出现。事实上,许多外星遗体的描述与科幻创作中的“灰人”或“爬虫类”形象不谋而合。研究者在解读实际样本时,往往会不自觉地受到这些文化形象的潜在影响,导致对形态特征的主观解释。

然而,若从纯粹的生物学视角出发,体形、呼吸方式、能量代谢等基本要素仍是判断外星生命的关键。对现有案例的系统归纳显示,外星遗体可能拥有以下共性特征:高度对称的体表结构、低温保存的组织、非碳基或混合基的化学组成以及对常规光谱的异常吸收或发射。

7. 未来探索的技术路径

为了突破目前的证据瓶颈,科学界正在研发几项关键技术。首先是高分辨率的原位成像系统,能够在不破坏样本的前提下,对遗体内部结构进行三维重建。其次是微流控芯片技术,利用微小通道对遗体中的液体成分进行快速分离与分析,避免传统离心带来的样本损失。

此外,量子传感器的引入为探测极低浓度的外星分子提供了可能。通过对比检测信号与已知地球分子的差异,研究人员可以在极端环境(如深海或极地)中辨识出潜在的外星物质痕迹。

8. 跨学科合作的必要性

外星遗体的研究涉及生物学、化学、物理学、天文学以及伦理学等多个领域。单一学科的视角难以完整解答从形态特征到分子组成的全链条问题。近年来,部分大学与科研机构已建立跨学科实验平台,邀请医学影像、材料科学和法医学的专家共同参与样本分析。

这种合作模式不仅提升了研究的准确性,也在数据共享与标准化方面奠定了基础,为未来大规模的外星物质研究提供了结构化的框架。

在众多案例的交叉比对中,虽然尚未出现能够彻底证实外星人存在的单一证据,但每一次新发现都像是拼图的一块,逐渐勾勒出一幅更加清晰的图景。随着技术的不断进步和国际合作的深化,关于外星遗体的谜团或将在不久的将来得到更为明确的答案。