宇宙外星人

宇宙外星人的探索与思考一、从古代传说到现代科学的跨越自古以来,人类对星空的敬畏总是伴随着对未知生命的遐想。早在《山海经》里,便有“蛮荒之国”“飞禽走兽”之类的描

宇宙外星人的探索与思考

一、从古代传说到现代科学的跨越

自古以来,人类对星空的敬畏总是伴随着对未知生命的遐想。早在《山海经》里,便有“蛮荒之国”“飞禽走兽”之类的描述,虽不直接指向外星,却展现出对遥远之地的好奇。随着天文观测技术的进步,古人的神话逐渐被理性的探讨所取代。哥白尼、伽利略的日心说打开了宇宙的广阔视角,随后牛顿的万有引力定律让人们意识到,星体之间的相互作用并非独立于地球。

进入20世纪,德雷克方程的提出标志着对外星文明数量的首次量化尝试。方程中包含星系形成率、适居带行星比例、生命出现概率等变量,虽然每个系数仍有很大不确定性,却为后续的搜索提供了数学框架。

二、搜寻外星智慧的主流路径

-

射电天文学的突破

1967 年,天文学家在美国俄亥俄州的大耳朵射电望远镜上捕捉到一段异常的窄带信号——“Wow!信号”。虽然随后未再出现类似的重复,仍激发了全球对射电SETI(Search for Extraterrestrial Intelligence)项目的热潮。如今,像Breakthrough Listen这样的计划已经动员了数百台射电望远镜,扫描从几百兆赫到几千兆赫的波段,寻找可能的人工调制信号。 -

光学与红外直接成像

随着自适应光学技术的成熟,地面望远镜能够在大气扰动下保持近似于太空的分辨率。配合宽视场红外相机,科学家们能够直接成像距离数百光年的系外行星,并分析其大气成分。若在光谱中检测到氧气、甲烷或其他可能的生物标志气体,将为外星生命的存在提供强有力的佐证。 -

探测系外行星的大气特征

开普勒、特斯拉等太空望远镜在过去十年里已确认上千颗系外行星,其中不少位于宿主星的宜居带。哈勃、詹姆斯·韦伯望远镜的传输光谱技术能够在行星掩星期间捕捉星光透过行星大气的细微变化。研究人员已经在几颗“超级地球”上发现了水蒸气与二氧化碳的痕迹,这些发现为寻找生命提供了重要线索。

三、历史上所谓的外星接触案例

-

罗兹威尔事件(1947)

这起在美国新墨西哥州发生的“飞碟坠毁”传闻,至今仍是UFO文化的标志性事件。官方记录表明,坠毁的是气象气球,但围绕目击者的证词与随后的政府文件审查,引发了公众对可能的隐蔽信息的持续猜测。 -

比利时UFO目击(1990)

当时比利时空军动员多架拦截机,对一批高速移动、呈三角形的光点进行追踪。尽管飞行记录最终被归类为仪器误差,但该事件在全球UFO论坛上留下了浓厚的讨论痕迹。 -

日本“东京目击” (1979)

东京市中心的数名居民在夜空中看到一列发光体横跨天空,随后出现一阵低频声波。调查报告指出,这可能是日本航空自卫队进行的高空试验,但缺乏公开的技术细节,导致民间对其真实性仍存争议。

这些案例虽然未能直接证实外星文明的存在,却在公众层面激发了对未知的好奇心,也促使政府与科研机构在信息公开方面逐渐透明。

四、外星生命观念在文化中的映射

文学作品、电影电视早已把外星人塑造成多元化的角色——从《星际迷航》中的星际外交者,到《异形》系列里凶残的外星掠夺者。这种艺术表达不仅反映了科技进步的背景,也折射出人类对自身未来的焦虑与期待。尤其在冷战期间,外星人常被视为“外部威胁”的象征,成为政治宣传的隐喻;而在信息化时代,外星文化更多与科技乐观主义相结合,呈现出探索未知的积极姿态。

五、未来的探索方向与挑战

-

更大的望远镜阵列

计划中的欧空局ELT(极大望远镜)以及美国的GMT(巨型镜)将拥有数十米级的主镜直径,能够在更远的距离捕捉到微弱的行星信号。结合光谱分辨率的提升,科学家有望在数十光年之外的行星大气中分离出更细致的化学特征。 -

跨学科的协同研究

天体生物学、量子信息、人工智能正逐渐融入外星搜索的核心。利用机器学习对海量射电数据进行模式识别,提高非传统信号的检出率;同时,量子通信技术的前景可能为星际信息传递提供全新思路。 -

人类深空探测的突破

随着电推进、核热推进技术的成熟,未来的探测器有望在更短的时间内抵达近邻星系。若能在半人马座α星系部署微型探测平台,直接在星际空间采集尘埃与粒子样本,将为外星生命提供前所未有的直接证据。 -

伦理与政策的同步考量

当科学手段真正触及外星文明的边缘,信息的获取、传递以及可能的干预都必须在国际法框架下审慎评估。对外星微生物的生物安全防护、对潜在信号的保密与公开,都需要全球合作的共识与规范。

六、星际思考的哲学层面

在广袤的宇宙中,地球仅是沧海一粟。无论是从物理学的视角审视星际距离,还是从哲学的高度思考人类的意义,外星生命的存在都逼迫我们重新定义“自我”。如果在遥远的星系中发现了与我们相似的生物形态,或是一段完全不同的智慧交流方式,这将不只是一项科学突破,更是一场文明的自省。

回望过去,从古人的星辰神话到现代的高精度观测,人类对外星的探索始终是好奇与理性的交织。每一次技术的进步,都在把未知的疆界拉得更近一步。站在当下的交叉点上,科学家们正用更细致的仪器、更加严密的模型、更加开放的合作,去捕捉那可能隐藏在星际深处的微弱信号。

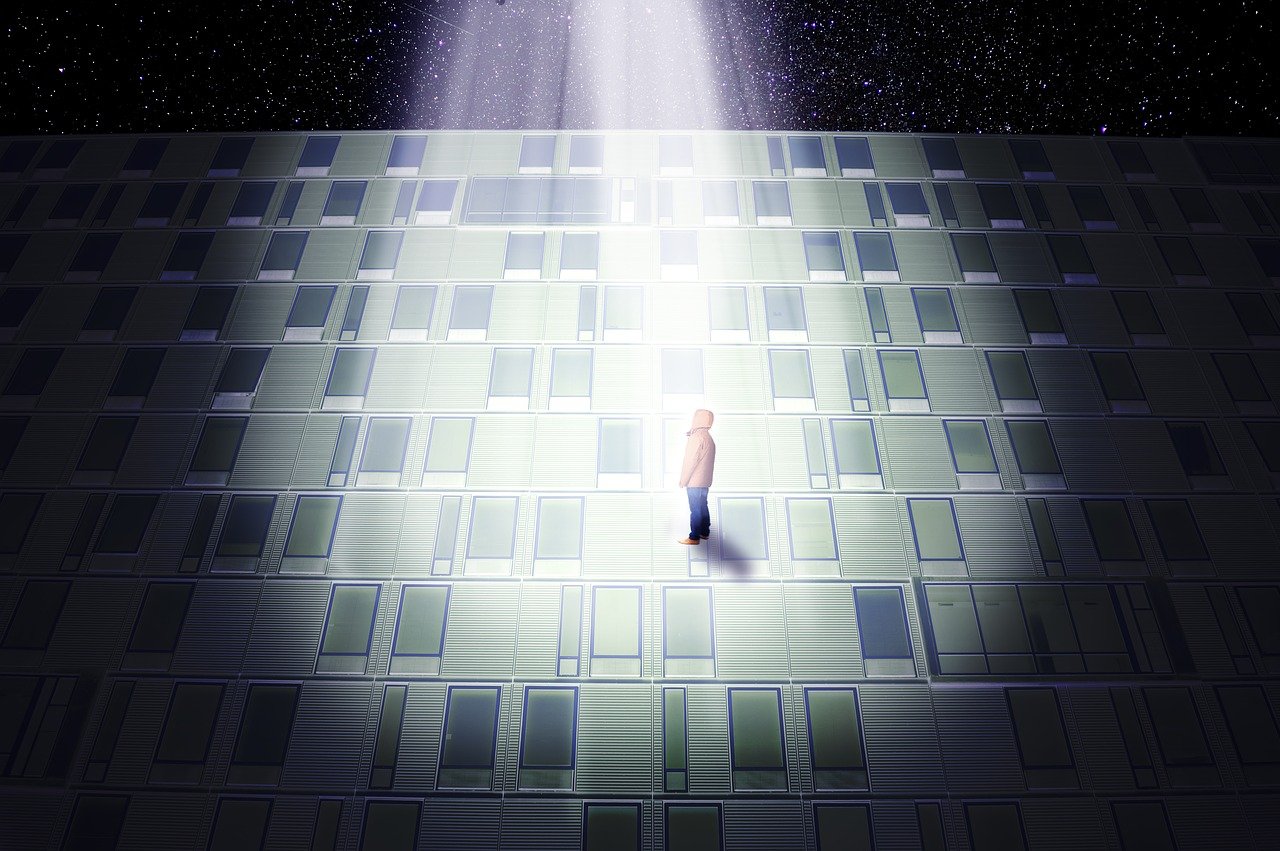

当夜幕降临,星光闪烁,或许就在那片遥远的光点里,有某种形式的存在正注视着我们,同样在寻找答案。无论最终的答案是“有”还是“无”,探寻的过程本身已经让人类的视野与想象力跨越了以往的边界。随着技术的持续迭代,未来的某一天,我们或许会在某颗系外行星的大气谱线上看到一抹熟悉的气味,或在射电频谱中捕捉到一段精心调制的脉冲——那时,宇宙的寂静将被打破,新的交流章节也将由此展开。