**古代残忍:血腥史实、残忍刑罚与残酷事件全解析**

古代残忍:血腥史实、残忍刑罚与残酷事件全解析一、血腥史实的典型案例1. 中国古代的凌迟(千刀万剐)凌迟起源于唐代,盛行于明清两代。受刑者先被割去四肢、割开胸膛、

古代残忍:血腥史实、残忍刑罚与残酷事件全解析

一、血腥史实的典型案例

1. 中国古代的凌迟(千刀万剐)

凌迟起源于唐代,盛行于明清两代。受刑者先被割去四肢、割开胸膛、切除内脏,最后才以刀斧结束生命。记录显示,最常见的步骤为二百余刀,甚至有“千刀万剐”之说。明朝《大明律》对凌迟的具体程序有条列式描述,明令规定每一步必须由专职官吏监督,以确保“罪有应得”。此刑罚的残忍程度在当时的法律文献中被视作极刑的最高形式。

2. 古罗马的十字架刑

罗马帝国对叛乱者、盗贼以及奴隶实行十字架刑。受刑者先被鞭笞至极度虚弱,再被迫肩负十字架横木,最终被钉在十字架上。根据《新约福音书》与古罗马法典《尤里乌斯法》的记载,受害者在十字架上往往会因失血、脱水、呼吸困难而在数小时至数天内死亡。考古发现的十字架遗迹以及当时的壁画,都展示了这种公开示众的残暴方式。

3. 波斯的火刑

波斯帝国在对待政治敌人时常使用火刑。受刑者被绑在巨大的木桩上,点燃木柴,使火焰从四面八方蔓延。古波斯史料《波斯王纪》中记载,亚历山大大帝攻陷波斯城市时,曾看到大量被火焚毁的尸体,被视作对抵抗者的极端警示。

4. 中世纪欧洲的绞刑与斩首

在中世纪的英格兰、法国等地,绞刑是对叛徒、盗贼的常用刑罚。斩首则多用于贵族或官员的处决,强调“一刀斩断”。英格兰《亨利八世法典》明确规定,重罪犯人须在公开场所绞死,以震慑旁观者。法国的路易十四时期,对宫廷叛徒实行斩首,并将头颅悬挂于城门,以示警戒。

5. 日本的切腹(自杀式惩戒)

切腹是武士阶层的自律仪式,但在幕府时期也被用作官方惩戒。受罚者需用短刀自行刺入腹部,随后由助手在胸口斩下其头颅,以保证死亡的迅速。江户幕府《大名律》中规定,对失职的藩主、官员可强制切腹,违者将受到更严厉的处决。切腹的仪式感与血腥程度,使其在历史上留下强烈印象。

二、残忍刑罚的制度化与背后逻辑

-

震慑大众

公开执行的残忍刑罚往往配合宣传,例如在城门口立碑告示、在广场上摆设示众的遗体。这种做法旨在让潜在的犯罪者产生强烈的心理恐惧,从而降低犯罪率。多国的律例都将“示众”列为必备程序。 -

巩固政权

统治者通过极端惩罚来展示权力的不可抗拒。例如,秦始皇的“焚书坑儒”并伴随对反叛者的血腥处决,意在让百姓感受到“法不容情”。这种手段在专制体制中屡见不鲜。 -

宗教与道德的结合

在基督教中,十字架刑被视为“上帝之怒”,执行者声称是神的代言人。伊斯兰教法中的鞭笞与斩首也带有宗教审判的色彩,所谓“真主之律”。宗教文本的解释常被统治者用于合法化血腥刑罚。 -

法律的层级化

古代律典常将罪行分为等级,分别对应不同的惩罚强度。例如,《汉律》将重罪划为“死罪”,轻罪划为“枭首”或“流放”。这种分层机制让执法者在不同情境下有明确的执行依据。

三、血腥事件背后的社会影响

1. 对民众心理的长期冲击

公开的残忍处决往往在后代留下恐惧记忆。民间传说、口耳相传的故事中,常出现“看见血腥的人会在梦中被追随”的情节。例如,中国明代的“梁山好汉”传奇中,多次提到被凌迟示众的场面,导致后世对官府产生根深蒂固的不信任。

2. 文化艺术的再现

血腥历史事件被大量转化为绘画、戏曲、文学作品。明代《金瓶梅》里的酷刑描写、宋代《大宋宫词》中的流血场面,都体现了对残忍事件的艺术再现。此类作品在传播中既加深了对历史的认识,也提升了对暴力情节的审美接受度。

3. 法律演进的推动力

极端刑罚的滥用往往激发改革呼声。清末的“戊戌变法”中,改革派提出废除凌迟、削减公开处决的要求。日本明治维新后,废除切腹仪式的官方声明也标志着向现代法治的转变。血腥事件的历史记忆成为推动法律进步的重要参考。

四、跨地区的残忍事件对比

| 地区 | 典型刑罚 | 实施方式 | 社会目标 |

|---|---|---|---|

| 中华 | 凌迟、斩首、绞刑 | 公开执行、官员监督 | 威慑、巩固皇权 |

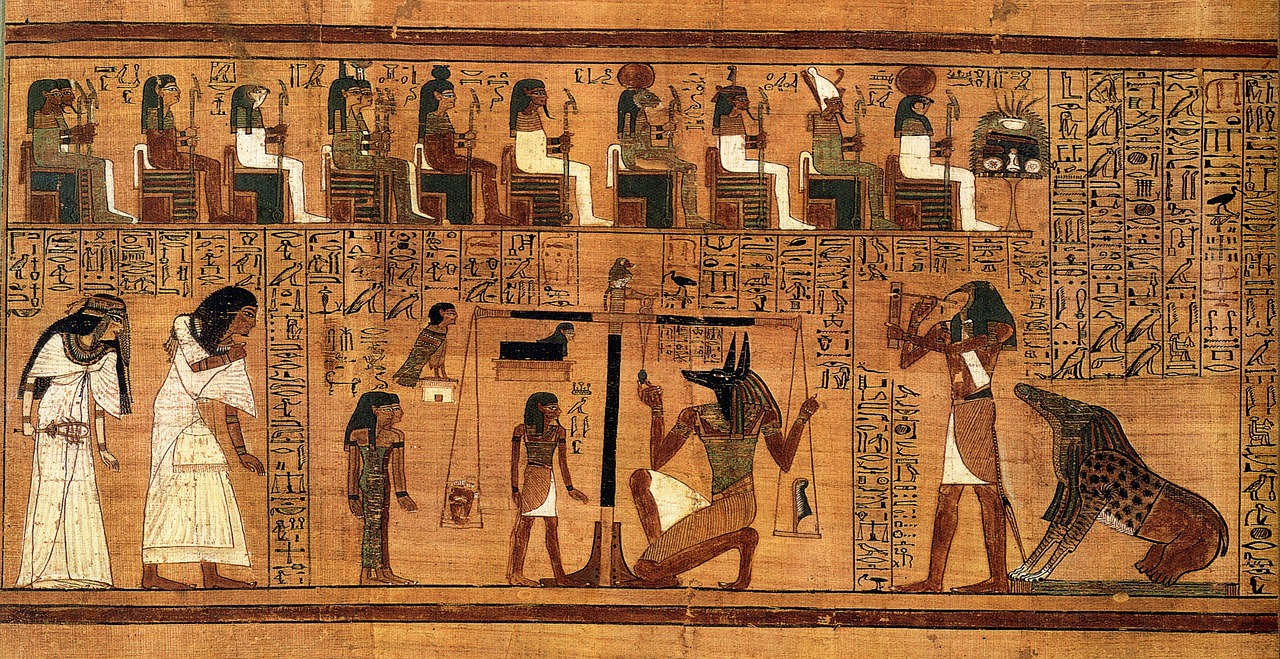

| 罗马 | 十字架、鞭笞 | 公开场所、祭司主持 | 示众、彰显神意 |

| 波斯 | 火刑、砍头 | 祭坛前、公开焚烧 | 恐吓、宗教仪式 |

| 欧洲中世纪 | 绞刑、斩首、焚烧 | 市集广场、城墙旁 | 法律严明、政治镇压 |

| 日本 | 切腹、绞刑 | 武士仪式、官府执行 | 维护武士道、彰显忠诚 |

从表中可以看出,虽然各地区的具体手段不同,但实施目的大多聚焦在“威慑”“示众”和“巩固统治”。在不同文化背景下,血腥刑罚通过法律、宗教或仪式的包装,形成对社会秩序的强制性维护。

五、个别极端案例的深度剖析

1. 秦始皇的“焚书坑儒”与血腥屠戮

秦始皇在统一六国后,为防止思想异议,大规模焚毁除法律、医药外的所有书籍。随后,他命令将数百位儒生活埋于郊外的坑道中。史料《史记·秦始皇本纪》记载,坑中尸体多被草木覆盖,甚至有活埋后被野兽撕食的细节。此举不仅是文化上的血腥破坏,更是对思想自由的极端压制。

2. 罗马对基督徒的迫害(尼禄皇帝时期)

尼禄在公元64年大火后,将责任嫁祸于基督徒。随后下令将基督徒投入竞技场,使用野兽撕咬、火焚等手段,使之在血腥的场面中死亡。《罗马史》记载,尼禄甚至让基督徒在罗马城墙上进行“人形火烤”,让火光映照全城。此类血腥手段旨在向公众展示对“叛逆者”的无情打击。

3. 明代“靖难之役”后的血腥清洗

永乐帝即位后,对参加“靖难之役”的臣子进行大规模清洗。史书记载,数百名官员被迫在宫廷前进行“斩首示众”。部分官员被迫在斩首前先被抽血,血液被收集用于祭祀。此种仪式兼具政治报复与宗教意象,体现了权力更迭时血腥手段的多层次运用。

六、残忍事件的现代研究视角

-

考古证据

近年来,考古学家在中国陕西、法国巴黎郊区等地发现了血迹残留的古代刑场遗址。通过显微分析与DNA技术,确认这些场所曾用于镰刀切割、火焚等极端刑罚,为史料提供了实证支撑。 -

法医学复原

法医学专家利用古代记载的刑罚步骤,对受害者的死亡方式进行模拟。通过模拟“凌迟”的刀痕分布,得出受害者在数小时内会因失血休克、器官功能衰竭而死亡的结论。此类研究帮助厘清古代文献中夸张与真实的界限。 -

心理学影响评估

心理学家对古代血腥事件的传承进行调研,发现对暴力历史的记忆在某些地区仍会影响当地居民对司法制度的信任度。长期的示众恐惧导致部分群体对权威持有潜在的抵触情绪。

七、结语

对古代血腥史实的探讨并非单纯的猎奇,而是对权力、法律、文化交织的深度审视。无论是凌迟的千刀万剐,还是十字架上的慢性死亡,这些残忍刑罚都折射出统治者对社会控制的极端手段。跨时代、跨地域的比较让我们看到,血腥并非偶然,而是制度化、仪式化的产物。通过考古、法医和心理学的多学科视角,现代学者不断还原历史真相,也为当代司法的人道化提供了警示与启示。